Author : Salik Bahrudin (Juara 2 Lomba Esai RnE KGS 2025)

Permasalahan sampah plastik telah menjadi salah satu isu lingkungan paling serius di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai lebih dari 68,5 juta ton per tahun, dan sekitar 18% di antaranya berupa plastik. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Persoalan ini juga dirasakan di lingkungan pondok pesantren. Sebagai lembaga pendidikan berbasis asrama dengan jumlah santri yang besar, pesantren setiap harinya menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah signifikan. Hasil pengamatan penulis di Pondok Pesantren Kyai Galang Sewu Semarang, khususnya asrama santri putra, menunujukkan bahwa diperkirakan setiap hari terkumpul 2–5 karung trashbag berisi sampah plastik berupa botol minuman, kemasan gelas plastik, hingga berbagai plastik sekali pakai yang bercampur dengan sampah lain.

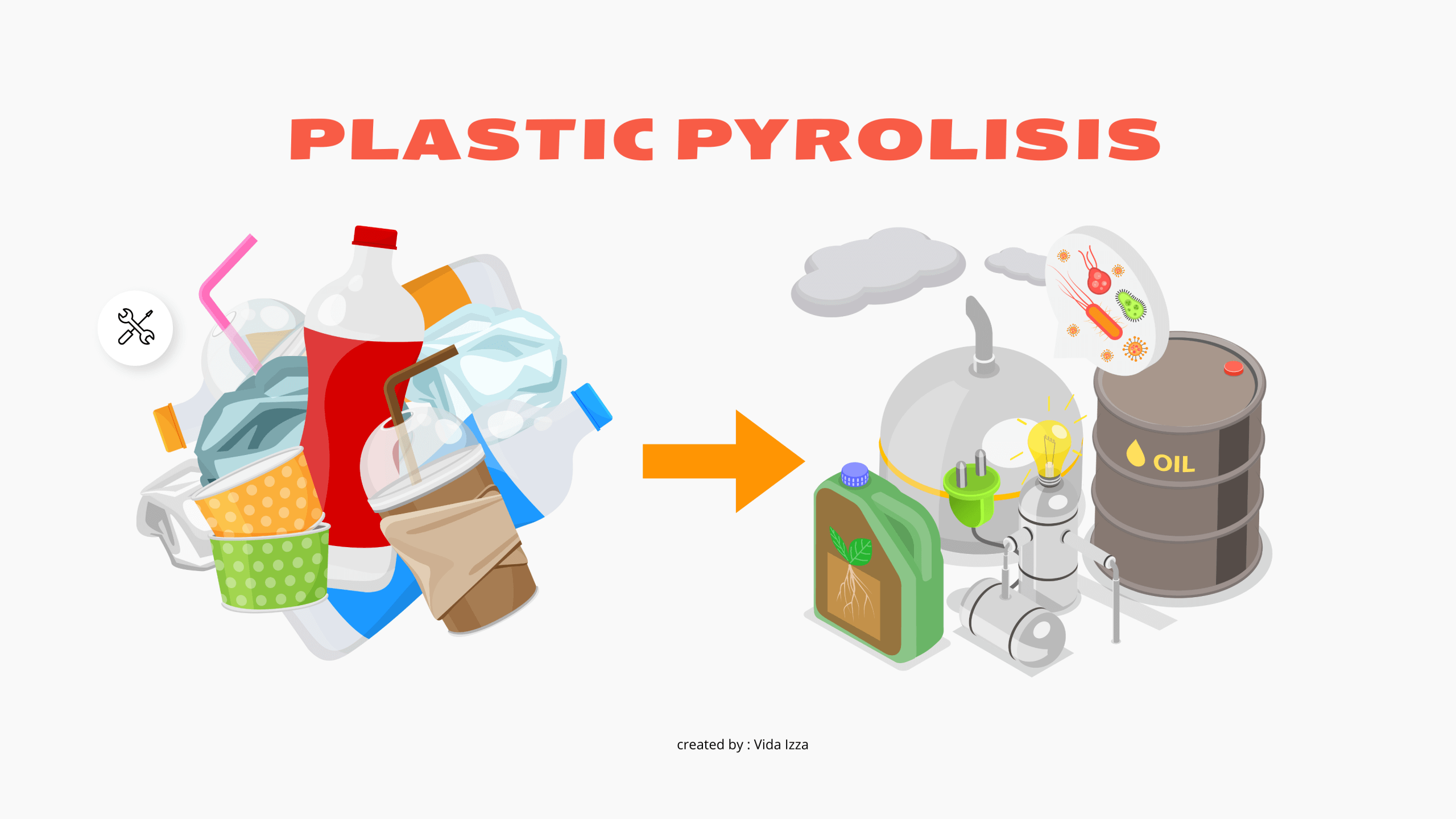

Kondisi ini membuat proses pemilahan menjadi sulit, sehingga sampah cenderung hanya dikumpulkan, dibakar, atau dibuang tanpa pemanfaatan. Berangkat dari fenomena tersebut, diperlukan sebuah inovasi sederhana dan aplikatif agar pesantren mampu mengelola sampah plastik secara mandiri. Salah satu solusi potensial adalah mengonversi sampah plastik menjadi bahan bakar (fuel) melalui proses pirolisis sederhana. Dengan pendekatan ini, sampah plastik tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi juga dapat diolah kembali menjadi minyak plastik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur pesantren.

Esai ini menelaah latar masalah, menguraikan teknologi pirolisis sederhana yang sesuai skala pesantren, memberi panduan teknis praktis, menjelaskan metode, proses, dan hasil pengolahan teknologi, menguraikan kelebihan, kekurangan, dan dampak teknologi ke lingkungan, serta memberikan solusi kepada pesantren untuk mewujudkan inovasi tersebut.

Pirolisis merupakan salah satu proses termokimia yang banyak diteliti sebagai metode konversi limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan polimer plastik pada suhu tinggi, umumnya berkisar antara 300 hingga 500 °C atau lebih, bergantung pada jenis plastik dan desain reaktor, dalam kondisi minim hingga tanpa oksigen. Melalui mekanisme tersebut, plastik akan terurai menjadi tiga fraksi utama, yaitu cairan hidrokarbon (dikenal sebagai pyrolysis oil), gas volatil (syngas), dan residu padat berupa arang (char). Produk minyak pirolisis sering kali menyerupai fraksi minyak bumi seperti solar atau diesel, sehingga dapat langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar termal, misalnya untuk kompor, atau setelah proses penyempurnaan (refining) dapat digunakan sebagai bahan bakar yang lebih bersih dan stabil. Sejumlah penelitian melaporkan bahwa parameter utama yang memengaruhi hasil (yield) maupun kualitas minyak pirolisis meliputi jenis plastik yang digunakan, suhu reaksi, kecepatan pemanasan, ukuran partikel, serta desain kondensor. Plastik dengan jenis polistirena (PS), polietilen (PE), dan polipropilena (PP) cenderung memberikan hasil minyak lebih tinggi, sedangkan polivinil klorida (PVC) perlu dihindari karena dapat menghasilkan gas beracun seperti HCl saat dipanaskan (Al-Salem et al., 2017; Syamsiro et al., 2014). Melansir dari ScienceDirect dan Wiley Online Library, penelitian internasional menegaskan bahwa kendali suhu dan desain kondensor sangat menentukan kualitas minyak yang dihasilkan, di mana pirolisis pada suhu 450 °C biasanya menghasilkan rendemen optimal dengan komposisi hidrokarbon menyerupai fraksi diesel.

Di lingkungan pesantren, khususnya yang memiliki jumlah santri ratusan hingga ribuan, timbulan sampah plastik menjadi permasalahan harian yang cukup signifikan. Berdasarkan observasi lapangan di Pondok Pesantren Kyai Galang Sewu, Semarang, tercatat volume sampah plastik yang dihasilkan berkisar antara 2–5 karung trashbag per hari, didominasi oleh botol air mineral berbahan polyethylene terephthalate (PET), gelas minuman sekali pakai berbahan polipropilena (PP), serta plastik kemasan makanan instan seperti mie instan dan jajanan ringan yang umumnya berbasis low-density polyethylene (LDPE). Permasalahan utama di pesantren adalah sampah plastik ini sering tercampur dengan limbah organik dapur maupun sampah residu lainnya, sehingga menyulitkan proses pemilahan dan memperbesar risiko pencemaran jika hanya dibakar secara terbuka. Oleh karena itu, penerapan metode pirolisis sederhana dapat menjadi solusi tepat guna, terutama dengan pendekatan berbasis komunitas pesantren.

Metode pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar cair pada skala pesantren dapat dilakukan dengan pendekatan pirolisis sederhana. Pirolisis adalah proses dekomposisi termal bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen, sehingga rantai panjang polimer pada plastik dapat terurai menjadi hidrokarbon yang lebih kecil seperti minyak, gas, dan residu padat (char). Menurut Akinlabi et al. (2019), pirolisis plastik merupakan salah satu metode paling efektif dalam mengubah limbah plastik, terutama jenis polietilena (PE), polipropilena (PP), dan polistirena (PS), menjadi bahan bakar cair yang setara dengan minyak tanah atau solar. Metode ini dipilih karena relatif sederhana, tidak memerlukan bahan kimia tambahan dalam jumlah besar, dan bisa disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya di pesantren.

Dalam penerapannya, alat dan bahan yang digunakan dapat dibuat dengan desain sederhana dan biaya murah. Bahan utama yang dipakai adalah sampah plastik berupa botol air mineral (PET), kantong kresek (HDPE/LDPE), serta plastik kemasan makanan (PP). Sebelum diproses, plastik harus dibersihkan dari kotoran atau sisa makanan agar tidak mengganggu kualitas bahan bakar yang dihasilkan. Selanjutnya, plastik dipotong kecil-kecil agar mudah terurai saat dipanaskan. Alat yang digunakan berupa reaktor pirolisis sederhana yang dapat dibuat dari drum besi atau tabung baja bekas yang memiliki ketahanan panas. Reaktor ini dilengkapi dengan pipa penghubung menuju kondensor, yang berfungsi mendinginkan uap hidrokarbon menjadi cairan. Kondensor dapat dibuat dari pipa tembaga atau alumunium yang direndam dalam air. Selain itu, dibutuhkan wadah penampung hasil kondensasi, serta sumber panas seperti tungku berbahan kayu bakar atau gas LPG. Dengan memanfaatkan material yang mudah ditemukan, teknologi ini memungkinkan untuk diimplementasikan dalam skala kecil, termasuk di lingkungan pesantren (Sharuddin et al., 2016).

Proses pengolahan dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pemilahan dan pembersihan sampah plastik. Plastik yang sudah dipotong kecil dimasukkan ke dalam reaktor pirolisis. Reaktor kemudian ditutup rapat agar tidak ada oksigen yang masuk. Proses pemanasan dilakukan secara bertahap, biasanya pada suhu 300–500°C. Pada suhu ini, polimer plastik akan mulai terurai menjadi gas hidrokarbon. Gas yang terbentuk dialirkan melalui pipa menuju kondensor. Di dalam kondensor, gas didinginkan menggunakan air sehingga berubah menjadi cairan berwarna kuning hingga hitam, yang dikenal sebagai plastic fuel oil (PFO). Hasil cairan ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kompor minyak, genset, atau bahkan kendaraan bermotor setelah melalui tahap pemurnian sederhana.

Selain menghasilkan bahan bakar cair, proses pirolisis juga menghasilkan gas non-kondensasi dan residu padat. Gas non-kondensasi, yang sebagian besar terdiri dari metana, etana, dan butana, dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar untuk pemanas reaktor, sehingga mengurangi kebutuhan energi eksternal (Miandad et al., 2017).

Residu padat berupa char dapat digunakan sebagai bahan bakar padat atau diolah menjadi karbon aktif yang berguna untuk penyaringan air. Dengan demikian, proses ini tidak hanya memberikan alternatif energi, tetapi juga mendukung prinsip zero waste management di lingkungan pesantren. Metode sederhana ini dapat diadaptasi oleh pesantren dengan melibatkan santri dalam pengelolaan sampah plastik sekaligus pembelajaran praktis tentang sains terapan, energi terbarukan, dan lingkungan. Hasil bahan bakar cair yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari pesantren, seperti memasak di dapur umum, penerangan, atau kebutuhan energi lainnya. Dengan demikian, teknologi ini tidak hanya menyelesaikan masalah sampah plastik, tetapi juga meningkatkan kemandirian energi di lingkungan pesantren (Al-Salem et al., 2017).

Teknologi pirolisis memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya salah satu metode pengolahan limbah organik yang potensial. Proses ini mampu mengubah biomassa maupun limbah plastik menjadi bahan bakar cair (bio-oil), gas, dan arang dengan nilai kalor yang cukup tinggi (Demirbas, 2017). Selain itu, pirolisis relatif sederhana, dapat dilakukan pada skala kecil hingga industri besar, serta mampu mengurangi volume limbah yang sulit terurai di lingkungan. Namun, terdapat pula beberapa kekurangan. Proses pirolisis membutuhkan energi panas yang cukup besar untuk menjaga suhu reaktor, sehingga biaya operasional bisa tinggi jika tidak disertai dengan sistem pemulihan energi. Kualitas produk hasil pirolisis, khususnya bio-oil, masih memerlukan tahap pemurnian lebih lanjut agar dapat digunakan langsung sebagai bahan bakar, yang menambah biaya pengolahan (Mohan et al., 2006).

Dari sisi dampak lingkungan, pirolisis dinilai lebih ramah lingkungan dibanding pembakaran terbuka karena tidak menghasilkan emisi langsung berupa gas rumah kaca dalam jumlah besar. Produk samping berupa arang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan adsorben atau pupuk karbon. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, gas buang hasil pirolisis dapat tetap mengandung senyawa berbahaya seperti karbon monoksida atau tar, yang memerlukan sistem kontrol emisi (Sharuddin et al., 2016). D. Solusi dari Pesantren Untuk Mewujudkan Inovasi Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai keberlanjutan, termasuk dalam pengelolaan sampah plastik. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penyediaan fasilitas pemilahan sampah di lingkungan pesantren. Setiap santri dapat diarahkan untuk memisahkan sampah plastik, organik, dan residu ke dalam tempat yang berbeda. Langkah sederhana ini menjadi kunci utama dalam mempermudah proses daur ulang dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Selain itu, pesantren dapat membentuk bank sampah pesantren yang berfungsi sebagai pusat pengumpulan plastik. Santri yang mengumpulkan sampah plastik dapat menukarkannya dengan poin atau kebutuhan sehari-hari, sehingga tercipta motivasi dan budaya sadar lingkungan. Model bank sampah telah terbukti efektif di berbagai sekolah dan masyarakat, dan jika diterapkan di pesantren, akan memperkuat peran pesantren sebagai teladan eco-community. Lebih jauh lagi, pesantren dapat mengintegrasikan kurikulum pendidikan lingkungan dalam program pembelajaran, misalnya melalui kajian fiqih lingkungan, praktik langsung pengelolaan sampah, hingga proyek penelitian kecil yang melibatkan santri. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pionir dalam gerakan green pesantren yang menggabungkan nilai spiritual dengan keberlanjutan lingkungan.

Pemanfaatan sampah botol plastik menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi pirolisis sederhana merupakan inovasi yang tepat guna dan relevan diterapkan di lingkungan pesantren. Inovasi ini tidak hanya mengurangi permasalahan limbah plastik yang menumpuk dan mencemari lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi alternatif yang bermanfaat. Santri sebagai generasi penerus bangsa dapat belajar langsung mengenai pengelolaan lingkungan, energi terbarukan, dan teknologi sederhana yang aplikatif.

Dengan demikian, penerapan teknologi pirolisis di pesantren dapat menjadi model nyata dalam penerapan prinsip ekonomi sirkular dan kemandirian energi di tingkat komunitas pendidikan berbasis agama. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan, terutama untuk meningkatkan kualitas minyak pirolisis agar mendekati standar bahan bakar komersial serta untuk menekan biaya produksi agar lebih efisien. Namun, secara umum, metode ini layak dikembangkan sebagai solusi inovatif yang sederhana, murah, dan berdaya guna bagi pesantren di Indonesia.

Daftar Pustaka

Akinlabi, S., Olatunji, O. O., Madushele, N., & Adedeji, P. A. (2019). Plastic waste to energy via pyrolysis: Review of pyrolysis process parameters and effect on product yield. Journal of Energy in Southern Africa, 30(3), 79–92. https://doi.org/10.17159/2413-3051/2019/v30i3a5661.

Al-Salem, S. M., Antelava, A., Constantinou, A., Manos, G., & Dutta, A. (2017). A review on thermal and catalytic pyrolysis of plastic solid waste (PSW). Journal of Environmental Management, 197, 177–198. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.084.

Demirbas, A., (2017). Pyrolysis of Waste Plastics for Fuel Production: Environmental and Energy Perspectives. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 39(4), pp. 345–352. Fitriani, R. (2021). Analisis kualitas energi alternatif dari pirolisis limbah plastik rumah tangga. Jurnal Energi dan Lingkungan, 15(2), 45–54.

Handoko, B. (2022). Pengelolaan limbah organik rumah tangga untuk energi alternatif ramah lingkungan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 20(1), 33–42. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2023). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Jakarta: KLHK. https://sipsn.menlhk.go.id.

Miandad, R., Barakat, M. A., Aburiazaiza, A. S., Rehan, M., & Nizami, A. S. (2017). Catalytic pyrolysis of plastic waste: Moving toward pyrolysis based biorefineries. Frontiers in Energy Research, 5, 35. https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00035.

Mohan, D., Pittman, C.U. & Steele, P.H., 2006. Pyrolysis of Wood/Biomass for Bio-oil: A Critical Review. Energy & Fuels, 20(3), pp. 848–889. Sari, N., Prasetyo, A., & Lestari, D. (2020). Potensi bioenergi dari limbah organik sebagai alternatif pengganti energi fosil. Jurnal Energi Terbarukan, 9(1), 15–24.

Sharuddin, S. D. A., Abnisa, F., Daud, W. M. A. W., & Aroua, M. K. (2016). A review on pyrolysis of plastic wastes. Energy Conversion and Management, 115, 308–326. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.037.

Syamsiro, M., Saptoadi, H., Norsujianto, T., Noviasri, P., Cheng, S., Alimuddin, Z., & Yoshikawa, K. (2014). Fuel oil production from municipal plastic wastes in sequential pyrolysis and catalytic reforming reactors. Energy Procedia, 47, 180–188. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.01.212.

Widodo, S., & Kurniawan, T. (2019). Analisis emisi karbon dari pembakaran biomassa dibandingkan batu bara. Jurnal Teknologi Lingkungan, 25(2), 67– 74.